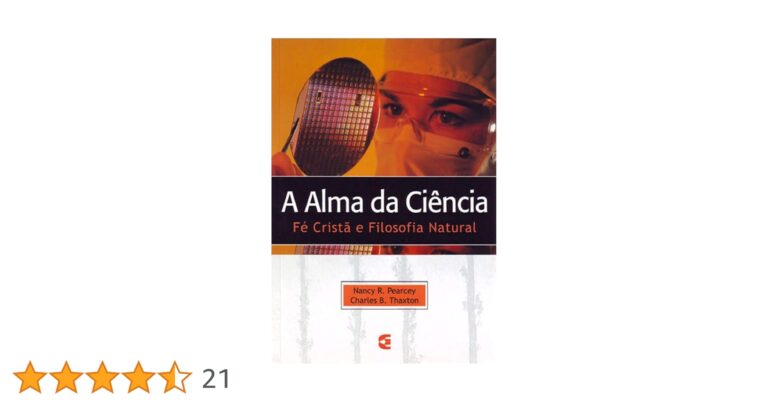

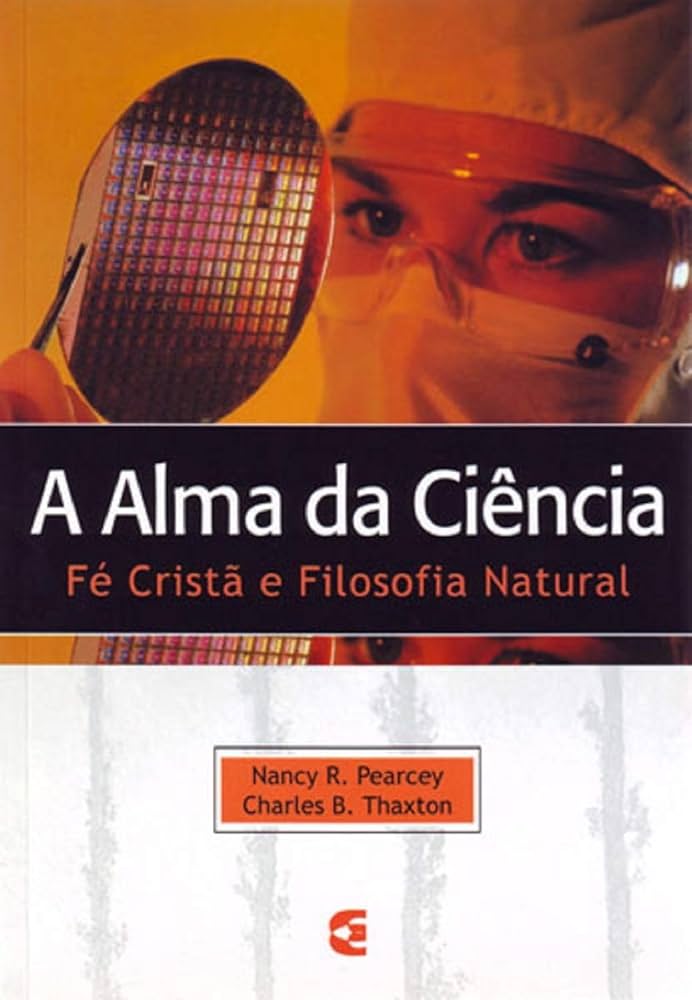

Resenha Crítica: A Alma da Ciência – Fé Cristã e Filosofia Natural

Em um cenário cultural onde a narrativa predominante insiste em um divórcio litigioso entre a fé e a razão, “A Alma da Ciência” (título original: The Soul of Science, 1994) surge como uma obra revisionista essencial. Escrito por Nancy R. Pearcey, uma renomada escritora científica e analista cultural, e Charles B. Thaxton, doutor em Físico-Química e historiador da ciência, o livro desafia o consenso secularista estabelecido no final do século XIX.

Nancy Pearcey é conhecida por sua habilidade em traduzir conceitos filosóficos complexos para o público geral, tendo trabalhado com Francis Schaeffer, enquanto Thaxton é uma figura central no movimento do Design Inteligente.

A obra foi escrita em um contexto (anos 90) de intenso debate sobre as origens da vida e o papel da religião na esfera pública. Culturalmente, o livro se posiciona contra a corrente positivista que vê a história da ciência como uma marcha inevitável da “superstição religiosa” para a “iluminação científica”. Os autores buscam resgatar a memória histórica de que o cristianismo não foi um obstáculo, mas sim o útero onde a ciência moderna foi gerada.

Resumo e Análise

A obra é uma viagem erudita e empolgante pela história do pensamento ocidental, dividida em quatro partes principais que desconstroem mitos e reconstroem a linhagem intelectual da ciência.

O livro inicia desmontando a “tese do conflito” popularizada por autores como John William Draper e Andrew Dickson White no século XIX. Pearcey e Thaxton demonstram que a ciência não é uma atividade natural humana (como comer ou dormir), mas uma “instituição inventada” que exigiu um substrato cultural específico para florescer: a Europa cristã.

A análise destaca que as crenças teológicas forneceram os pressupostos necessários para a ciência:

A natureza é real e boa: Contrapondo-se ao conceito hindu de maya (ilusão) ou ao desprezo grego pela matéria, o cristianismo afirmou a realidade e a bondade da criação física.

A natureza é racional e ordenada: A crença em um Deus racional e Legislador levou à expectativa de leis naturais inteligíveis.

A natureza não é divina: A “desdivinização” da natureza permitiu que ela fosse estudada e dissecada sem medo de ofender espíritos ou deuses, um passo crucial para a experimentação.

As Três Correntes Filosóficas

Um dos pontos altos da análise é a identificação de três filosofias da natureza que competiram e colaboraram durante a Revolução Científica:

- Aristotélica: Focada em propósitos, essências e formas orgânicas. Dominou a Idade Média e a biologia inicial (Harvey, Cuvier), vendo a natureza como um organismo teleológico.

- Neoplatônica: Enfatizava a matemática mística e “espíritos” ou forças ativas na natureza. Influenciou profundamente Copérnico e Kepler, que buscavam a geometria divina nos céus, e químicos como Paracelso.

- Mecanicista: Via o mundo como uma máquina ou um relógio, composto de matéria passiva movida por leis externas impostas por Deus. Figuras como Galileu, Descartes e Newton (embora Newton fosse um híbrido complexo) moldaram essa visão.

Os autores mostram que a ciência não avançou apenas por “dados brutos”, mas por debates sobre qual dessas filosofias melhor honrava a Deus e explicava a realidade.

A Queda da Matemática e a Nova Física

A obra avança para a crise da certeza matemática no século XIX (geometrias não-euclidianas) e a revolução da física no século XX. A análise da Relatividade de Einstein é particularmente esclarecedora, distinguindo-a do “relativismo” moral. Einstein não destruiu os absolutos; ele substituiu os absolutos metafísicos de Newton (tempo e espaço) por um absoluto físico (a velocidade da luz).

Na Mecânica Quântica, os autores exploram o fim do determinismo rígido e a introdução do observador na equação, o que abalou o materialismo estrito, embora alertem contra o misticismo da “Nova Era” que tenta cooptar a física quântica.

O Código da Vida:

A conclusão do livro foca na biologia molecular e na descoberta do DNA. Pearcey e Thaxton argumentam que a teoria da informação mudou o jogo. A complexidade especificada do DNA – que funciona literalmente como uma linguagem ou código – aponta para uma causa inteligente, desafiando as explicações puramente materialistas e reducionistas para a origem da vida.

A argumentação de que a ciência é uma construção cultural específica e não inevitável é reforçada pela seguinte citação sobre a singularidade do ambiente cristão:

“A ciência ‘exige um tipo de substrato único para se desenvolver’. Sem esse substrato ‘está tão sujeita à decomposição e à morte quanto qualquer outra atividade humana, como uma religião ou um sistema de governo’.” (PEARCEY; THAXTON, 2005, p. 16).

Sobre a falsidade histórica da “guerra” entre fé e ciência, os autores são categóricos ao citar o revisionismo histórico necessário:

“A verdade é que não podemos entender, de fato, figuras como Newton, Descartes ou Cuvier sem investigar as idéias religiosas e filosóficas que impulsionaram os seus trabalhos científicos.” (PEARCEY; THAXTON, 2005, p. 10).

A respeito da influência da teologia voluntarista (a liberdade de Deus) na valorização do método experimental em oposição à dedução lógica pura:

“O mundo é ordenado e confiável, pois Deus é fidedigno e não caprichoso. Porém, os detalhes do mundo devem ser encontrados por meio da observação e não da dedução racional, uma vez que Deus é livre e não precisou criar um determinado tipo de universo.” (PEARCEY; THAXTON, 2005, p. 34).

Relações e Aproximações Teóricas

A obra dialoga intensamente com historiadores da ciência de peso. Ela se aproxima das teses de Pierre Duhem, físico e filósofo francês que reabilitou a Idade Média como o berço da ciência moderna, contrapondo-se à visão iluminista de Voltaire e Condorcet que viam o período medieval como uma “idade das trevas” (PEARCEY; THAXTON, 2005, p. 16-17).

Há também um diálogo constante com a filosofia da ciência de Thomas Kuhn. Os autores utilizam a ideia de “mudança de paradigma” para explicar como diferentes visões (aristotélica, neoplatônica, mecanicista) moldaram a interpretação dos dados. Eles citam Alfred North Whitehead, que argumentou que a fé na possibilidade da ciência derivava da teologia medieval sobre a racionalidade de Deus (PEARCEY; THAXTON, 2005, p. 20).

No campo da biologia e da teoria da informação, a obra se alinha com teóricos como Michael Polanyi, que argumentou que a estrutura da vida (como uma máquina ou linguagem) é irredutível às leis da física e da química, exigindo um princípio organizador superior, o que prepara o terreno para o Design Inteligente (PEARCEY; THAXTON, 2005, p. 276).

Conclusão

“A Alma da Ciência” não é apenas um livro de história; é um manifesto epistemológico. A intenção principal de Pearcey e Thaxton é demonstrar que a ciência nunca é neutra; ela é sempre praticada dentro de uma estrutura filosófica e religiosa subjacente.

O livro quer ensinar ao leitor que o materialismo científico moderno vive de “capital emprestado” do cristianismo. A crença na ordem, na racionalidade e na inteligibilidade do universo são pressupostos teológicos, não conclusões científicas. Ao remover Deus da equação, a ciência moderna paradoxalmente serra o galho sobre o qual está sentada, perdendo a justificativa racional para confiar na capacidade da mente humana de compreender o cosmos. A obra aponta que o futuro da ciência depende de reconhecer que a informação (Logos) é tão fundamental para o universo quanto a matéria e a energia.

Referências Bibliográficas

PEARCEY, Nancy R.; THAXTON, Charles B. A alma da ciência: Fé Cristã e Filosofia Natural. Tradução de Susana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2005.