O texto de Clarice Lispector (1998) se desdobra em três atos existenciais e teológicos distintos: a experiência panteísta-imanente, a ofensa do real e a capitulação da autonomia humana.

A Deidade Idílica e o Desespero Estético

A narrativa inicia-se com a alma no que Kierkegaard classificaria como o estádio estético. A narradora vive uma “atenção sem esforço”, uma liberdade descompromissada. Neste estado de ser, ela experiencia uma união mística com a criação, a ponto de se sentir, “por puro carinho”, a “mãe de Deus”.

Aqui, a teologia reformada, com sua ênfase na distinção Criador-criatura, já identifica um desvio fundamental. O Deus que a narradora experiencia não é o Deus transcendente e soberano das Escrituras, mas um “Deus-sentimento”, uma projeção da sua própria interioridade expandida. Como Francis Schaeffer argumentaria em “O Deus que se revela” (The God Who Is There), este é o perigo do “salto para o andar de cima”, onde a fé se torna uma experiência subjetiva, desvinculada da realidade objetiva e da revelação proposicional. Clarice não adora o Deus que é, mas o sentimento que a posse do mundo lhe proporciona.

Este “amor livre” é, na perspectiva de Bonhoeffer, uma forma de “graça barata”. É uma espiritualidade sem custo, sem a cruz, sem o confronto com a alteridade radical de Deus. É um Deus que “se deixaria acarinhar”, um Deus maleável, que não ofende nem confronta. É, em essência, um ídolo forjado pela própria necessidade de afeto e controle da narradora.

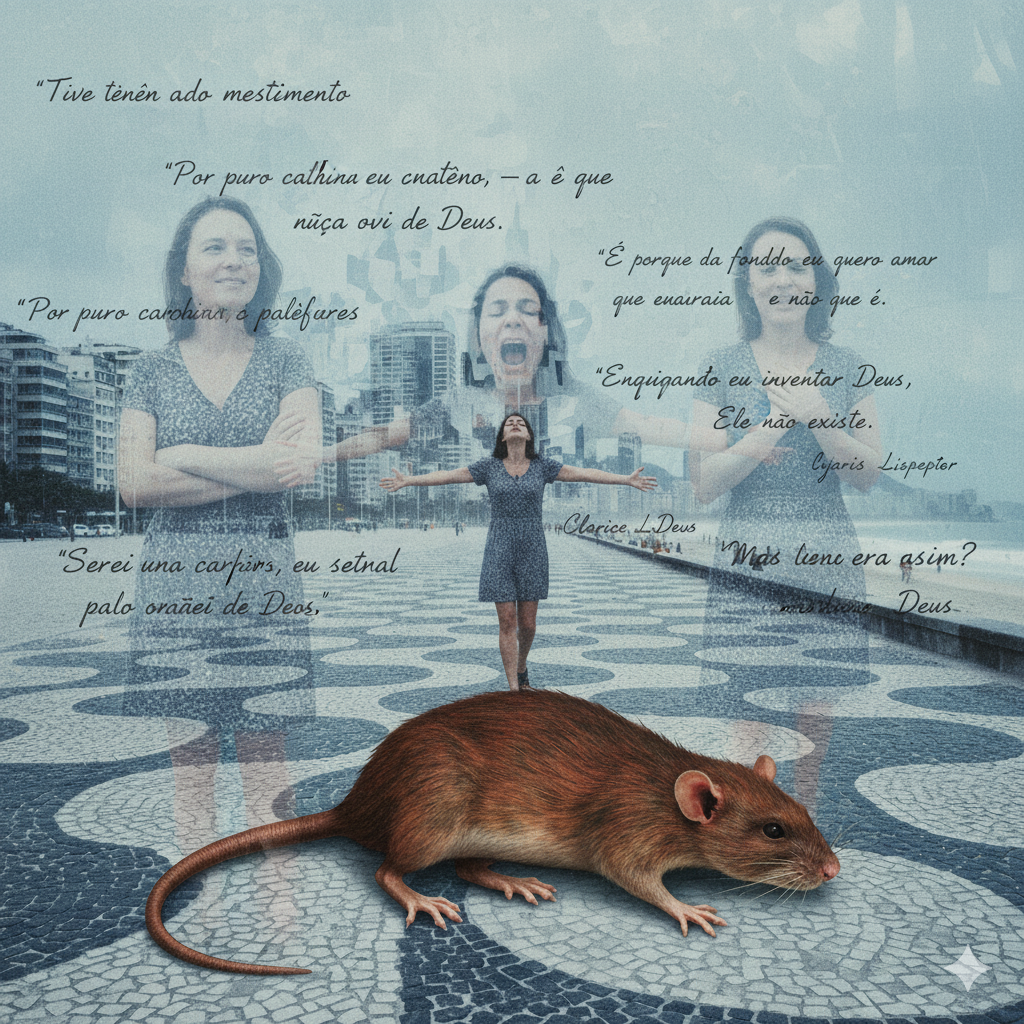

2. O Real, O Rato e a Queda

O ponto de virada é o “enorme rato morto”. Este não é apenas um animal; é o que Kierkegaard chamaria de Anstoß — “tropeço existencial”, o paradoxo, “escândalo”(no sentido bíblico, como em Paulo e o “skandalon”) a realidade bruta que estilhaça a síntese estética. O rato é a intrusão do decaído, do grotesco, da morte, no meio da sua epifania panteísta.

A reação da narradora é teologicamente reveladora. Ela não questiona a sua própria percepção da realidade; ela acusa Deus. “A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto.” Esta também é a voz de Jó em seus momentos mais sombrios quando o protagonista bíblico questiona Deus pela por sua condião degradante.

Martyn Lloyd-Jones, de um púlpito em Westminster, veria aqui a manifestação primordial daquilo que chamamos de “condição corrompida” pelo pecado: a recusa em aceitar a soberania de Deus sobre toda a criação, tanto a nesga de mar quanto o rato esmagado.

Clamo a ti, porém, tu não me respondes; estou em pé, porém, para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim; com a força da tua mão resistes violentamente

Jó 30:20,21

O homem decaído, ou seja: em condição corrompida pelo pecado, deseja um Deus que se conforme aos seus próprios padrões de beleza e bondade, um Deus que não permita que a feiura e o sofrimento invadam sua experiência de liberdade.

Clarisse se sente traída porque seu “Deus-contrato” foi violado. Ela amava um mundo editado, e Deus lhe mostrou a versão do diretor, com toda a sua “brutalidade”. Sua vingança — “vou contar”, “vou estragar a Sua reputação” — é a expressão máxima da impotência humana que, não podendo destronar a Deus, tenta difamá-Lo em sua posição de juri de Deus, pois o ego humano é idólotra de si mesmo, quer ser adorado.

Clarisse e Branca de Neve na perspeciva lacaniana

Na obra Além da Angústia (2024) analisei a narrativa de Branca de Neve, a rainha vivia em paz enquanto o espelho confirmava sua supremacia, mas “bastou um dia o Espelho relatar que a Rainha não era a mais bela de todas, para que cheia de ressentimento ela empreendesse uma cruzada contra Branca de Neve”. Da mesma forma, Clarisse empreende sua cruzada verbal contra um Deus que ousou apresentar uma realidade que contradizia sua experiência de supremacia afetiva.

Na psicanálise, especialmente na concepção lacaniana, não é apenas um objeto refletor, mas uma metáfora para a construção da identidade e do “eu ideal”(LACAN, 1998). A imagem que vemos no espelho (ou que a sociedade nos reflete) é crucial para a nossa percepção de si.

Enquanto o espelho reforça uma imagem narcísica e grandiosa, o sujeito vive em um estado de (falsa) completude. No entanto, quando o espelho reflete uma realidade que contradiz essa imagem ideal – no caso da Rainha, a beleza superior de Branca de Neve; no caso de Narciso, a presença inegável do rato na criação divina –, a reação é de crise narcísica e agressão. A realidade externa (o rato, Branca de Neve) torna-se uma ameaça à integridade do eu ideal construído.

A Autonomia e a Verdade do Desespero

É na parte final do texto que Lispector transcende a mera revolta e entra no campo da profunda análise filosófica, chegando a conclusões espantosamente congruentes com a crítica teológica. A narradora inicia uma auto-investigação implacável, e suas descobertas são a chave de tudo:

- “Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente.” Aqui, ecoa a própria essência do salto da fé de Kierkegaard. A fé não é a eliminação da dúvida ou a soma das compreensões, mas um compromisso apaixonado apesar do paradoxo e da incompreensão. Amar o Deus soberano é amá-Lo mesmo quando Seus caminhos (que permitem o rato) são inescrutáveis.

- “É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria – e não o que é.” Esta é a confissão da idolatria. É o reconhecimento de que seu amor não era dirigido ao Outro, mas era um amor-próprio projetado sobre uma criação idealizada.

- “Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente.” Esta é uma percepção agostiniana da natureza do pecado. A inocência dela não era pureza, mas mera contenção. Ela reconhece a escuridão dentro de si, uma escuridão que a torna não tão diferente, em essência, da realidade repugnante do rato.

- “Enquanto eu imaginar que ‘Deus’ é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada: será apenas o meu modo de me acusar.” Ela percebe que seu “Deus” é um construto dialético, uma antítese de si mesma, e não uma realidade objetiva.

Em suma, o conceito de amor divino em Clarice está fundamentado na religiosidade contemporânea, a qual muitas vezes busca apenas uma experiência sensitiva, em detrimento de uma relação espiritual autêntica. Nessa perspectiva, o homem é chamado a amar por meio da obediência incondicional, e não apenas a acariciar uma projeção de si mesmo. Trata-se da passagem do amor estético para o amor que “tudo sofre”

A conclusão do texto é o clímax de sua jornada kierkegaardiana: “Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe.”

Vale resgatar as palavras de Nietzsche (BORGES RENATO, 2024) escrita em um momento de confronto com sua própria finitude, que captura perfeitamente o clamor que nasce deste abismo: “Eu quero Te conhecer, ó Desconhecido! Tu que que me penetras a alma e qual turbilhão invades minha vida. Tu, o Incompreensível, meu Semelhante. Quero Te conhecer e a Ti servir”. A jornada de Lispector, ao destruir o deus inventado, a deixa precisamente neste lugar: diante da possibilidade de buscar o “Deus desconhecido”.

Para Kierkegaard, em “O Desespero Humano” (Sygdommen til Doden), o desespero é precisamente isto: a falha do eu em se fundamentar no Poder que o criou. Ao tentar ser seu próprio fundamento, ao “inventar Deus”, o eu permanece em um estado de desespero, mesmo que se manifeste como uma liberdade eufórica na Avenida Copacabana.

Clarisse e Sônia Marmeladov

Clarice Lispector chega ao limiar de uma humildade que personagens como Sônia Marmeladov, na obra de Dostoiévski (2001), encarnam plenamente. Sônia, mesmo em sua condição degradada, compreende sua total dependência da misericórdia divina, afirmando: “Mesmo que eu seja a última pecadora, o menor de todos, apenas uma migalha, ainda assim creio que Deus não me rejeitará, que Ele terá misericórdia de mim porque sou a menor de todas as criaturas”

Esta é a “consciência de pecador” que a experiência do rato começa a despertar na narradora. É a compreensão de que a salvação não é um ato de “perdoar a Deus”, mas de ser achado pela graça de um Deus amável, pois, no fim, a verdadeira redenção vem Dele e não de nossos esforços para justificá-Lo ou a nós mesmos.

A jornada que começa com a autossuficiência estética termina na porta da fé, onde se reconhece a necessidade essencial do perdão de Deus

Do Perdão a Deus à Necessidade do Perdão de Deus

O título da crônica, “Perdoando Deus”, é a ironia suprema. A narradora começa com a presunção arrogante de estar em posição de perdoar o Criador por uma ofensa percebida. Ela termina percebendo que o “Deus” que ela precisava perdoar era, na verdade, uma invenção sua, uma projeção que não suportou o teste da realidade.

Do ponto de vista da teologia reformada, a jornada de Clarice Lispector é a longa e dolorosa jornada do homem sob a Lei. É o processo pelo qual a alma, confrontada com a realidade de um mundo caído e com a santidade de um Deus que não se conforma às nossas expectativas, é levada ao ponto de auto-anulação. Ela chega ao fim de si mesma, reconhecendo que seu projeto espiritual autônomo é uma falácia.

Lispector, a mística secular, para aqui, nesta honestidade brutal. O teólogo cristão, no entanto, vê este ponto não como um fim, mas como o verdadeiro começo. É precisamente quando o homem para de inventar Deus que ele pode, pela graça, encontrar o Deus que Se revelou. O Deus que não é apenas o Senhor da praia e do rato, mas o Deus que entrou na brutalidade da nossa existência, que Se fez carne e habitou entre nós, assumindo sobre Si a maior de todas as ofensas — a cruz.

O rato morto em Copacabana é um símbolo da Queda. A cruz de Cristo é a resposta de Deus a essa Queda. A narradora de Lispector, ao final, não precisa “perdoar a Deus”; ela precisa desesperadamente do perdão de Deus, o único que pode reconciliá-la não apenas com o mundo como ele é, mas com o seu próprio eu, e com o Criador que a amou para além de qualquer invenção.

Referências Bibliográficas

BÍBLIA. Português. Bíblia de Jerusalém. 2. imp. São Paulo: Paulus, 2003.

BORGES, Renato Rodrigues. Além da Angústia: A Jornada Existencial na busca por Deus. 2. ed. Goiânia, GO: Amazon Press, 2024.

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Crime e Castigo. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2001.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. As obras do amor. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. O desespero humano. São Paulo: Nova Cultura, 1988.

LACAN, Jacques. O Estádio do Espelho como formador da função do eu (je) tal como nos é revelada na experiência psicanalítica. In: LACAN, Jacques. Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p. 96-103.

LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998

LEWIS, C. S. The Great Divorce. London: Geoffrey Bles, 1946.

NIETZSCHE, Friedrich. Lyrisches und Spruchhaftes (1858-1888). In: _. Die schönsten Gedichte von Friedrich Nietzsche. Zürich: Diogenes Taschenbuch, 2000. p. 11-12.